当研究室で使用しているのは、ULVAC社のStandamという古い質量分析計です。生産中止になってからもうだいぶ経ちますが、後継品を新規購入する予算はないのでだましだまし使っています(^^;)。現在3カ所の観測点で、地下水溶存ガスの「その場観測」を行っています。この観測でそれら退役間近の質量分析計が頑張ってくれています。

Standamは装置そのものが古いというだけでなく、windows95で動いていた付属の制御ソフトウェアも動かなくなって久しいのでした。windows10全盛の今、Standamの制御は自作したソフトウェアで行っています。

そういう事情なので、Standamで取得するデータは分析装置の生の値です。質量数校正もシグナル校正も自分で行う必要があります。というわけで、大気を測定した結果を使ってStandamの質量数校正を行います。方針は、大気のスペクトル測る→ピーク位置を特定する→質量数と対応づける→校正直線(曲線)を構成する、という流れです。

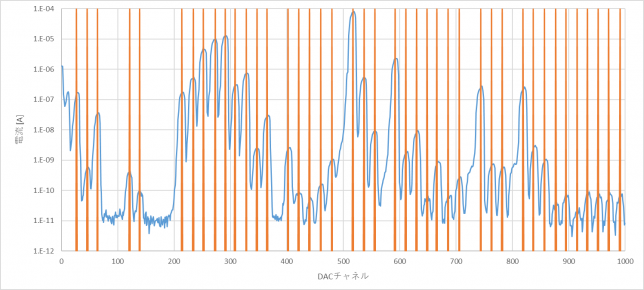

ではさっそく、生データを見てみましょう。

横軸は質量分析計の走査出力のデジタル値(DAC値)で、質量数に対応するものです。縦軸は検知された各分子の数に比例する電流量[A]です。ピークの位置は、各ピークの最大値付近でピークバンドの中央、という基準で決定します。

ピークが特定できないベースラインの部分と、特定しにくい「肩」の部分は、あとで決めます。図2から、各ピークのDAC値と質量数の対応表を作ることができます。

| DAC値 | 質量数 | DAC値 | 質量数 | DAC値 | 質量数 | DAC値 | 質量数 | DAC値 | 質量数 | DAC値 | 質量数 |

| 763 | 41 | 952 | 51 | ||||||||

| 27 | 2 | 214 | 12 | 402 | 22 | 592 | 32 | 782 | 42 | 970 | 52 |

| 46 | 3 | 234 | 13 | 421 | 23 | 611 | 33 | 991 | 53 | ||

| 64 | 4 | 252 | 14 | 440 | 24 | 630 | 34 | 819 | 44 | ||

| 273 | 15 | 460 | 25 | 649 | 35 | 837 | 45 | ||||

| 291 | 16 | 480 | 26 | 666 | 36 | 857 | 46 | ||||

| 121 | 7 | 308 | 17 | 686 | 37 | 877 | 47 | ||||

| 139 | 8 | 328 | 18 | 517 | 28 | 706 | 38 | 895 | 48 | ||

| 347 | 19 | 537 | 29 | 915 | 49 | ||||||

| 365 | 20 | 744 | 30 | 744 | 40 | 933 | 50 |

このデータをグラフにすると図3のようになります。また、質量数4以降で近似直線を計算しました。というのは、質量数4の所でわずかに直線の傾きが異なると判断したからです。

ベースラインや「肩」の部分は、この校正直線で内挿しました。傾きは0.05290、切片は0.6545でした。これで、DAC値-質量数校正テーブルが完成しました。

| DAC値 | 質量数 | DAC値 | 質量数 | DAC値 | 質量数 | DAC値 | 質量数 | DAC値 | 質量数 | DAC値 | 質量数 |

| 196 | 10 | 385 | 21 | 574 | 31 | 763 | 41 | 952 | 51 | ||

| 27 | 2 | 214 | 12 | 402 | 22 | 592 | 32 | 782 | 42 | 970 | 52 |

| 46 | 3 | 234 | 13 | 421 | 23 | 611 | 33 | 800 | 43 | 991 | 53 |

| 64 | 4 | 252 | 14 | 440 | 24 | 630 | 34 | 819 | 44 | ||

| 82 | 5 | 273 | 15 | 460 | 25 | 649 | 35 | 837 | 45 | ||

| 101 | 6 | 291 | 16 | 480 | 26 | 666 | 36 | 857 | 46 | ||

| 121 | 7 | 308 | 17 | 498 | 27 | 686 | 37 | 877 | 47 | ||

| 139 | 8 | 328 | 18 | 517 | 28 | 706 | 38 | 895 | 48 | ||

| 158 | 9 | 347 | 19 | 537 | 29 | 725 | 39 | 915 | 49 | ||

| 177 | 10 | 365 | 20 | 744 | 30 | 744 | 40 | 933 | 50 |

赤い太字の部分が内挿によって決定された値です。各観測点の質量分析計の個体差は、この表を修正することで取り込みます。まずは、これで質量数校正テーブルが完成しました。

次回は、シグナル値の校正を紹介します。当研究室のガス組成の解析では、窒素の値に対する各分子の値を用いるので、各分子の散乱断面積と検出感度の補正を実測に合わせるように構成していきます。